消滅可能性都市ランキング2024年最新版!あなたの街は?

近年、人口減少や少子高齢化が進む日本では、「消滅可能性都市」が注目を集めています。特に地方の自治体では、若い世代が減少し、このままでは地域そのものが消滅してしまう可能性も指摘されています。本記事では、2024年に公表された消滅可能性都市リストをランキング形式で紹介し、人口減少の現状や持続可能な地域づくりについて詳しく解説します。

消滅可能性都市とは

定義と背景

消滅可能性都市とは、若年女性人口(20〜39歳)が将来的に50%以下に減少すると推計される自治体のことを指します。2014年に日本創成会議が初めて発表し、大きな社会問題として話題になりました。その後も定期的に見直されており、2024年版では全国744自治体が該当するとされています。 近年では、2024年に民間有識者による「人口戦略会議」が「地方自治体持続可能性分析レポート」を発表し、消滅可能性自治体744市区町村をリストアップしました。2014年の「増田レポート」では896自治体だったため、減少傾向にあるものの、依然として深刻な状況です。

消滅可能性都市の分類

消滅可能性都市は、以下のように分類されます。

◾︎消滅可能性自治体

定義

「消滅可能性自治体」とは、 20~39歳の若年女性人口が2020年から2050年までに50%以上減少すると推計される自治体 を指します。

この定義は、 2014年に日本創成会議(座長:増田寛也元総務相)が発表した「増田レポート」 で示されました。

背景と意味

・若年女性人口は、今後の 出産・子育てを担う世代 であり、この層が減少することは 将来的な人口回復の見込みが薄れることを意味 します。

・ 744自治体(2024年現在) が該当しており、 全自治体の約43%に相当 します。

主な特徴

・若者流出、高齢化、出生数減少が重なり、 人口減少が不可逆的に進行。

・公共サービス縮小や産業衰退など、 地域存続そのものが危ぶまれる状態。

◾︎ブラックホール型自治体

定義

「ブラックホール型自治体」とは、 ほかの地域からの人口流入によって人口が増加しているが、自治体内の出生率都が低い自治体 を指します。

背景と意味

・あらゆるものを吸い込むブラックホールが名前の由来になっています。

・他地域からの流入に依存しているため、人口流入が止まった場合に消滅可能性都市に変わるリスクがあります。

主な特徴

・ 全国25箇所中21箇所が関東にあり、全体の8割を占めている。

・若者がどんどん集まってくる大都市が属する傾向にあります。

具体例

・ 東京都新宿区、京都府京都市、大阪府大阪市 など、大都市が該当することが多いです。

◾︎自立持続可能性自治体

定義

「自立持続可能性自治体」とは、 人口の移動が一定程度続く場合だけでなく、人口移動がないと仮定した場合にも、減少率が20%未満にとどまる自治体を指します。

背景と意味

・減少率が20%未満であれば、100年後も若年女性が5割近く残存しており持続可能性が高いと考えられます。

・ 若者・子育て世代を呼び込む施策、地域ブランド戦略などに積極的に取り組んでいる点が特徴です。

主な特徴

・65の自治体が該当し、そのうちの過半数である34自治体が九州/沖縄にあります。

・子育て支援だけでなく、企業誘致や住民が安心して暮らせる環境づくりに力を入れているところが多くあります。

具体例

・ 宮城県大衡村、福岡県太宰府市、沖縄県宜野湾市 などがあります。

最新の消滅可能性都市ランキング

都道府県別ランキングトップ10

2024年版の消滅可能性都市ランキングでは、以下の都道府県で特に消滅リスクが高いとされています。

※「○○%」は、その都道府県内にある市町村のうち、「消滅可能性都市」に該当する自治体の割合を示します。例えば、秋田県の場合は、県内の全自治体のうち96%が若年女性人口が50%以上減少する可能性があるとされています。

- 秋田県(96.0%)

- 青森県(87.5%)

- 山形県(80.0%)

- 岩手県(78.9%)

- 和歌山県(76.7%)

- 高知県(73.5%)

- 福島県(70.2%)

- 徳島県(66.7%)

- 北海道(65.4%)

- 新潟県(60.0%)

これらの県では、移住促進や子育て支援など各種対策が講じられていますが、人口減少を根本から食い止めるには持続的な地域経済の活性化が求められています。

詳細一覧はこちら:https://www.asahi.com/special/population2024/list/

市町村別ランキングトップ10

消滅可能性都市の中でも、特に若年女性人口の減少が著しい市町村をランキング形式で紹介します。2024年版の最新データによると、以下の市町村が上位10位にランクインしました。

1. 群馬県 南牧村(なんもくむら)

関東地方に位置する南牧村は、 若年女性人口減少率が最も高い自治体 です。

人口約1,600人(2024年時点)のうち、65歳以上の高齢者が約60%を占める超高齢化地域。

若年女性人口(20~39歳)の減少率は88% と見込まれ、将来的な集落維持が極めて厳しい状況です。

2. 青森県 外ヶ浜町(そとがはままち)

津軽半島東側に位置する町。漁業が主産業ですが、若年層の県外流出が止まりません。

若年女性人口減少率は87.5% と予測されています。

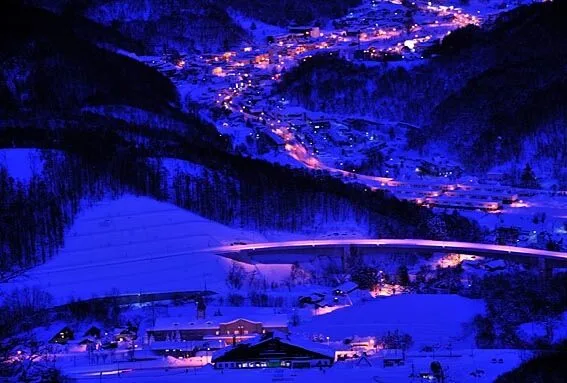

3. 北海道 歌志内市(うたしないし)

人口約2,800人ほどの小規模市で、 全国で最も人口が少ない市 としても知られます。

石炭産業衰退後、人口流出が加速し、 若年女性人口減少率は86.7% とされています。

4. 青森県 今別町(いまべつまち)

津軽半島北端に位置し、青函トンネルの青森側入り口でも知られる町。

しかし人口流出に歯止めがかからず、 若年女性人口減少率は86% に達します。

5. 京都府 笠置町(かさぎちょう)

奈良県と隣接する山間地域。 若年女性人口減少率は85.7% 。

過疎化や高齢化が進行するなか、観光資源を生かした地域活性化に取り組んでいます。

6. 奈良県 黒滝村(くろたきむら)

奈良県南部にある山村で、 若年女性人口減少率は85.7% 。

林業が盛んな地域ですが、後継者不足や若者流出が課題となっています。

7. 青森県 佐井村(さいむら)

下北半島北部に位置し、漁業を基盤とする村。

若年女性人口減少率は85.2% 。

厳しい自然環境により、若者の定住促進が進んでいません。

8. 奈良県 吉野町(よしのちょう)

世界遺産・吉野山で知られる観光地でもありますが、

定住人口は減少傾向にあり、 若年女性人口減少率は84.9% 。

9. 三重県 南伊勢町(みなみいせちょう)

三重県南部の漁業と農業を中心とした町。

若年女性人口減少率は83.5% 。

10. 奈良県 御杖村(みつえむら)

奈良県東部の山間地にある村。

若年女性人口減少率は83.3% 。

この市町村別ランキングは、

2020年から2050年にかけて、20~39歳の若年女性人口が50%以上減少すると推計される自治体 を対象にしています。

上記10市町村は、特に 減少率が80%以上 と、全国でも突出して高い減少幅が見込まれています。

消滅可能性都市の現状と課題

現地では、「若者がいなくなり、将来この地域はどうなるのか」「病院や学校も減ってきて、生活が不安」といった住民の不安の声も多く聞かれます。

自治体関係者からも、「財政が厳しく、住民サービスを維持するのが困難になってきた」という切実な声が上がっています。

人口減少に歯止めをかけるため、各自治体では移住促進や子育て支援、産業振興といった対策が進められていますが、まだ十分とは言えず、危機的状況は続いています。

人口減少の主な要因

人口減少の主な要因は以下のものが主です。

✔︎若年層の都市部流出

最も大きな要因は、 若者が進学や就職を機に都市部へ移住し、そのまま地元に戻らないケース が多いことです。

地方には大学や大手企業が少なく、働き口や給与面で魅力を感じにくいことが背景にあります。

✔︎少子化の加速

都市部でも全国的に出生率が低下しており、地方ではさらに厳しい状況です。

「経済的に子どもを育てるのが不安」「若いうちに結婚相手と出会えない」といった理由で、 晩婚化や未婚率上昇、出生数減少 に繋がっています。

✔︎高齢化による自然減

若い世代が減る一方で、 高齢化が進み、死亡数が出生数を大きく上回る 「自然減」も進行中です。

高齢化率が50%を超える自治体も珍しくなく、「人口が増えない」だけでなく「毎年確実に減っていく」状態に陥っています。

✔︎雇用機会・産業基盤の不足

地方では 農林水産業や地場産業が衰退し、雇用が安定しない ケースが増えています。

若い世代が「地元で働きたい」と思っても、働く場所がなく、結果的に都市部に流れてしまう悪循環が続いています。

人口減少がもたらす影響

人口減少がもたらす影響はいくつかあります。

✔︎公共サービスの縮小・廃止

人口減少によって、 税収が減少し、財政が悪化 します。

その結果、行政サービスや交通、学校、病院といった 住民生活に必要な公共サービスが縮小・廃止 されるケースが増えています。

例えば、「子どもの数が減って学校が統廃合された」「バス路線が廃止され、移動手段がなくなった」といった事例が全国で多発しています。

✔︎医療・福祉体制の崩壊

過疎地域では 病院や診療所の閉鎖、介護人材不足 などが深刻です。

特に高齢者が多い地域では、 医療・福祉サービスの低下が命に関わる問題 になるケースもあります。

✔︎商業施設・交通網の衰退

人口減少により スーパーやコンビニ、ガソリンスタンドなど生活に不可欠な店舗の撤退 も相次いでいます。

さらに、鉄道やバス路線も「赤字」を理由に減便・廃止が進み、 買い物難民や交通弱者 が増えています。

✔︎地域経済の停滞

働き手不足による 地場産業の衰退や後継者不在による廃業 が増え、地域経済が停滞しています。

観光業に力を入れている地域でも、「担い手不足で宿泊業が続けられない」「地域のイベントを運営する人がいない」といった問題が起きています。

✔︎空き家増加と治安悪化

人口減少によって 住宅が放置され、空き家が増加 しています。

適切に管理されず老朽化した空き家は、 倒壊や不法投棄、不審者侵入など治安悪化 につながるケースも少なくありません。

成功事例から学ぶ持続可能な地域づくり

人口減少や高齢化が進む中でも、創意工夫によって地域を活性化させ、定住人口を増やしている自治体も存在します。ここでは、人口減少を克服した取り組みや、地域活性化に成功した事例を紹介します。

人口減少を克服した自治体の取り組み

長野県小布施町(おぶせまち) – コンパクトシティと交流人口拡大で定住促進

人口約1万人の小布施町は、少子高齢化が進む中で、行政と住民が一体となったまちづくりを進めています。

主な取り組み

中心市街地に生活機能を集約し、 「歩いて暮らせる町」づくり(コンパクトシティ) を推進。

町並み景観を整備し、観光客を増やすことで、 年間120万人以上が訪れる町 に成長。

移住希望者向けに 空き家バンク制度 を設置し、定住を後押し。

結果として、 若年層や子育て世代の移住者が増え、人口減少に歯止めをかけることに成功 しています。

岡山県西粟倉村(にしあわくらそん) – 林業再生と移住促進で若者定着

人口約1,300人の小規模村ですが、独自の林業再生プロジェクトと移住支援策で全国的に注目されています。

主な取り組み

「百年の森構想」を掲げ、 森林資源を活用した木材産業を育成。地域内で伐採・製材・加工・販売まで一貫して行う体制を整備。

林業だけでなく 木材加工やベンチャー企業誘致 にも力を入れ、若者やクリエイターが集まる村へ。

移住希望者に村役場職員が伴走支援。住居探しから仕事紹介までサポートし、 2009年以降、100世帯以上が移住。

これにより、 若い世代の流入が増え、村全体に活気が戻りつつあります。

地域活性化の成功事例

北海道東川町(ひがしかわちょう) – 写真文化と移住促進で若者呼び込み

人口約8,000人の東川町は、美しい自然環境を活かし、 写真文化を軸にまちづくり を進めています。

主な取り組み

・「写真の町宣言」を掲げ、 写真甲子園やギャラリーなど観光イベントを開催。

・「東川スタイル」として、 おしゃれで住みやすい田舎暮らし を発信し、移住希望者をターゲットに。

・住宅支援制度 や「子育て応援ナビ」などサポート体制も強化。

これにより、 20~30代の移住者が増加 し、近年は 人口が微増に転じるほど活気を取り戻しています。

静岡県三島市(みしまし) – 駅周辺再開発と水の都ブランドで観光客増加

三島市は、新幹線停車駅という利点を活かし、 駅周辺を整備して人の流れを呼び込む施策 を実施しました。

主な取り組み

・駅前に 商業施設と住宅を一体開発 し、利便性向上。

・湧き水や川などを生かし、「水の都・三島」として 観光資源化。

・まちなかに カフェや小規模飲食店が増え、若者や観光客が集まる地域に変貌。

その結果、 観光客が年間200万人以上に増え、まちの賑わいが戻っています。

これらの自治体に共通するのは、

「地域の特色を活かし、移住者や若年層が住みやすい仕組みを整えた」こと です。

「人を呼び込み、定着させるまちづくり」には、

産業振興・子育て支援・移住サポートの3本柱 が不可欠です。

成功事例を参考にしながら、 各地域に合った独自の工夫を取り入れることが、持続可能な地域づくりのカギ となっています。

まとめ

全国で進む少子高齢化と人口減少により、多くの地方自治体が「消滅可能性都市」として存続の危機に直面しています。特に、若年女性人口(20〜39歳)の減少が著しい市町村では、地域社会の将来を担う世代が不足し、出生数の減少によるさらなる人口減少の悪循環が懸念されています。

若者世代の都市部流出、雇用機会や子育て環境の不十分さ、高齢化による自然減といった要因が複合的に絡み合い、自治体の財政難や公共サービスの縮小、商業施設や医療機関の撤退など、住民生活に深刻な影響を及ぼしています。

しかし一方で、移住促進や子育て支援、地域資源を活用した観光振興など、創意工夫によって人口減少に歯止めをかけ、地域の活力を取り戻した成功例も少なくありません。

長野県小布施町や岡山県西粟倉村、北海道東川町などは、地域特性を活かし、住民と行政が一体となって持続可能なまちづくりに取り組んでいます。

こうした成功事例に学びながら、それぞれの自治体が「若者に選ばれるまち」「住み続けたくなるまち」を目指して、自分たちの地域ならではの対策を講じていくことが重要です。

そして私たち一人ひとりも、自分の住むまちの現状に目を向け、地域の未来について考え、行動することが求められています。