現金書留の送り方は?料金表や補償内容まで詳しく解説

現金書留は、現金を安全に郵送できる日本郵便の特別なサービスで、万が一の紛失や破損にも補償が付いています。しかし、「料金はいくら?」「どうやって送るの?」など疑問も多いですよね。この記事では、現金書留の基本情報から送り方、料金、補償内容まで詳しく解説します。

現金書留とは?

現金書留の概要と特徴

現金書留とは、現金を安全に送るために日本郵便が提供している特別な郵便サービスです。通常の郵便では現金を送ることは禁止されていますが、現金書留を利用すれば、専用の封筒を使用して郵便局窓口から現金を送ることが可能です。

現金書留の最大の特徴は、配達時に手渡しで確実に届けられることと、補償制度があることです。仮に配達事故や紛失が発生した場合でも、差出時に設定した損害要償額の範囲内で実損額が補償されます。現金書留の特徴をまとめると以下のようになります。

- 専用封筒を使用

- 郵便局窓口からのみ差出可能

- 配達は受取人への手渡し(ポストへの投函不可)

- 万が一の事故や紛失時には補償あり(最大50万円まで)

- 追跡サービスで配達状況を確認可能

現金書留は、現金を安全に送れる唯一の方法であるため、現金を送る際には必ずこのサービスを利用する必要があります。

普通郵便や簡易書留との違い

現金書留と普通郵便、簡易書留の違いを以下の表にまとめました。

| サービス | 料金 | 配達方法 | 補償内容 | 追跡サービス |

|---|---|---|---|---|

| 普通郵便 | 110円~ | 郵便受けに配達 | 補償なし | なし |

| 簡易書留 | 350円+基本料金 | 手渡し | 上限5万円まで補償 | あり |

| 現金書留 | 480円+基本料金 | 手渡し | 上限50万円まで補償 | あり |

普通郵便は送料が安く、全国どこでも手軽に送ることができますが、現金を送ることはできません。また、補償や配達記録もないため、紛失時のリスクがあります。

簡易書留は、現金以外の重要書類や貴重品を送る場合に適しています。配達時には受取人に手渡しで届けられ、最大5万円までの補償が付いていますが、現金は送れません。

現金書留は、現金を送るために特化した唯一の郵便サービスです。損害要償額を最大50万円まで設定でき、配達時には必ず手渡しで届けられるため、最も安全な送金手段となります。

現金を安全に送りたい場合は、普通郵便や簡易書留ではなく、必ず現金書留を選ぶ必要があります。

現金書留の料金体系

料金表(基本料金+追加料金)

現金書留を利用する際の料金は、基本料金と追加料金から構成されています。基本料金は定形郵便物または定形外郵便物のサイズ・重さに応じて決まり、これに現金書留特有の追加料金(書留料や損害要償額に応じた料金)が加算されます。料金体系をしっかり理解しておくことで、必要な金額を正しく把握し、無駄な費用を抑えることができます。

| 料金項目 | 金額 | 説明 |

|---|---|---|

| 基本料金 | 110円(定形50g以内)~ | 郵便物のサイズ・重さに応じて決定 |

| 書留料 | 480円 | 損害要償額1万円までの基本料金 |

| 損害要償額追加料 | 5,000円ごとに11円 | 1万円を超えるごとに加算 |

〈例〉10,000円を送る場合の料金

- 基本料金(定形50g以内)→ 110円

- 書留料 → 480円

- 合計 = 590円

〈例〉20,000円を送る場合の料金

- 基本料金(定形50g以内)→ 110円

- 書留料 → 480円

- 損害要償額(追加料金)→ 11円 × 2(5,000円 × 2 = 10,000円分)

- 合計 = 612円

書留料は1万円までが480円で、1万円を超えるごとに5,000円単位で11円が加算されます。また、基本料金は郵便物のサイズや重さによって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

料金を安く抑えるポイント

現金書留は通常の郵便よりも高額な料金がかかりますが、いくつかの工夫をすることで費用を抑えることが可能です。以下に、料金を安く抑えるための具体的なポイントを解説します。

① 送金額を最低限に抑える

現金書留の料金は、損害要償額に応じて追加料金が発生します。1万円までなら追加料金はかかりませんが、1万円を超えると5,000円ごとに11円が加算されます。そのため、可能であれば送る金額を1万円以内に抑えることで、料金を節約できます。

② 封筒をできるだけ軽く・小さく

基本料金は郵便物のサイズや重さによって決まるため、封筒をできるだけ小さく、内容物を軽くすることで基本料金を抑えることができます。例えば、長形3号(120mm × 235mm)の封筒に収めると、定形郵便扱いとなり、基本料金が110円に収まります。

③ 速達を利用しない

現金書留は配達が手渡しで行われるため、通常でも比較的安全に送付可能です。そのため、急がない場合は速達を利用せずに通常の書留サービスを利用すれば、**速達料(+300円~)**を節約できます。

④ 内容物を工夫する

現金だけでなく、手紙や必要な書類を同封することで、別々に郵送するコストを抑えることができます。ただし、現金以外の物品を同封する場合は、重量やサイズによって料金が変わるため注意が必要です。

⑤ 料金を事前に確認しておく

日本郵便の公式サイトや郵便局で事前に料金を確認しておくと、窓口で慌てることがなくなります。また、差し出し時に窓口で直接料金を確認してもらうことで、不明点が解消されます。

現金書留の送り方

現金書留は、現金を安全に郵送するための特別な郵便サービスですが、利用にはいくつかのルールや手順があります。特に、現金を封入するためには専用の封筒を使用し、正しい方法で封入・記入を行う必要があります。また、差し出しも郵便局の窓口で行う必要があるため、事前に手順を把握しておくとスムーズに対応できます。ここでは、現金書留を送るために必要な封筒の準備から記入方法、郵便局での差し出し方法までを詳しく解説します。

必要な封筒と入手方法

現金書留を利用する場合、必ず「現金書留専用封筒」を使用する必要があります。専用封筒以外の普通の封筒やレターパック、スマートレターなどで現金を送ることは禁止されているため注意が必要です。

- 現金を安全に送るために厚手で破れにくい素材で作られている

- 封筒の表面に「現金書留」と明記されており、誤送や誤配を防止

- 封筒の価格は1枚21円

封筒の入手方法

- 郵便局の窓口:郵便局に行けば、窓口で「現金書留専用封筒」を購入できます。

- コンビニでは購入不可:コンビニなどでは現金書留用封筒を取り扱っていないため、必ず郵便局で購入してください。

- 封筒の再利用は不可:封筒は1回限りの使用が原則となっており、再利用はできません。

封筒を用意したら、次は封筒への記入作業を進めます。

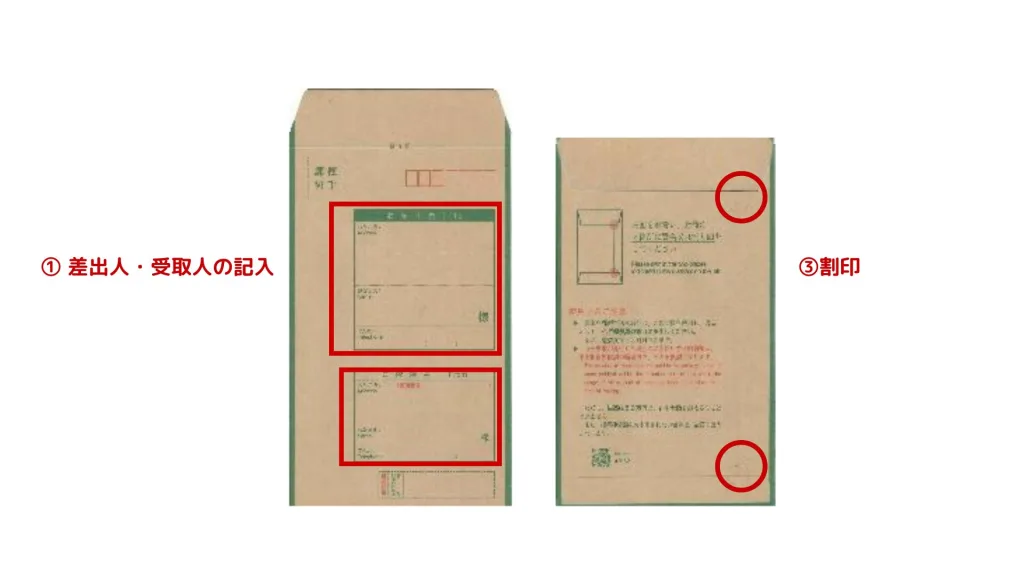

封筒への記入方法と注意点

現金書留専用封筒には、正確に必要事項を記入し、封入時にもいくつかの重要な注意点があります。誤った方法で封入した場合、補償を受けられない可能性もあるため、慎重に作業を進めましょう。

① 差出人・受取人の記入

- 封筒の表面に差出人(自分)の住所・氏名・電話番号を正確に記入

- 受取人(送付先)の住所・氏名・電話番号も正確に記入

- 郵便番号も忘れずに記入

② 中に入れる現金の準備

- 現金はできるだけ新札や折り目の少ないものを使用するときれいに封入可能

- 紙幣を封入する場合は、折り目や汚れがない状態にしておく

③ 割印を押す

- 封筒の封を閉じた後、封じ目部分に「割印」を押す

- 割印とは、封筒と封じ目にまたがるように印鑑または署名を記入すること

- 割印を押すことで「開封されていないこと」の証明になる

④ 重要ポイント

- 封筒には、基本的に現金以外のもの(商品券やクレジットカード)は同封できません

- 万が一、現金以外の物品を同封すると補償の対象外となる場合があります

- 差し出し前に中身を必ず確認し、封をしっかりと閉じる

封筒の準備と記入が終わったら、郵便局の窓口で差し出し手続きを行います。

郵便局での差し出し方法

現金書留は必ず郵便局の窓口で差し出します。ポスト投函やコンビニでの取り扱いはできません。

まず、現金書留専用封筒に現金を封入し、差出人・受取人の住所・氏名・電話番号を正確に記入します。封をした後、封筒に割印を押して窓口に持っていき、「現金書留でお願いします」と伝えます。窓口で封筒の状態が確認され、問題がなければ受け付けてもらえます。

次に、送る金額に応じて損害要償額を設定します。1万円までは書留料に含まれており、1万円を超える場合は5,000円ごとに11円が追加されます。料金は基本料金+書留料+追加料金を合計した金額となり、支払い方法は現金やキャッシュレス決済に対応している場合もあります。

支払い後、「引受証明書(控え)」が発行されます。この証明書には追跡番号が記載されており、日本郵便の追跡サービスで配達状況を確認できます。受取人には配達員が手渡しで届け、不在の場合は不在通知が投函されて再配達が可能です。

現金書留は、補償や追跡サービスが付いているため、安心して現金を送ることができます。

現金書留で送れるもの・送れないもの

現金書留はその名の通り「現金」を安全に送るためのサービスですが、現金以外の物品を同封できる場合もあります。ただし、送れるものには制限があり、ルールに反すると補償の対象外となる可能性があるため注意が必要です。ここでは、現金書留で送れるものと送れないものについて詳しく解説します。

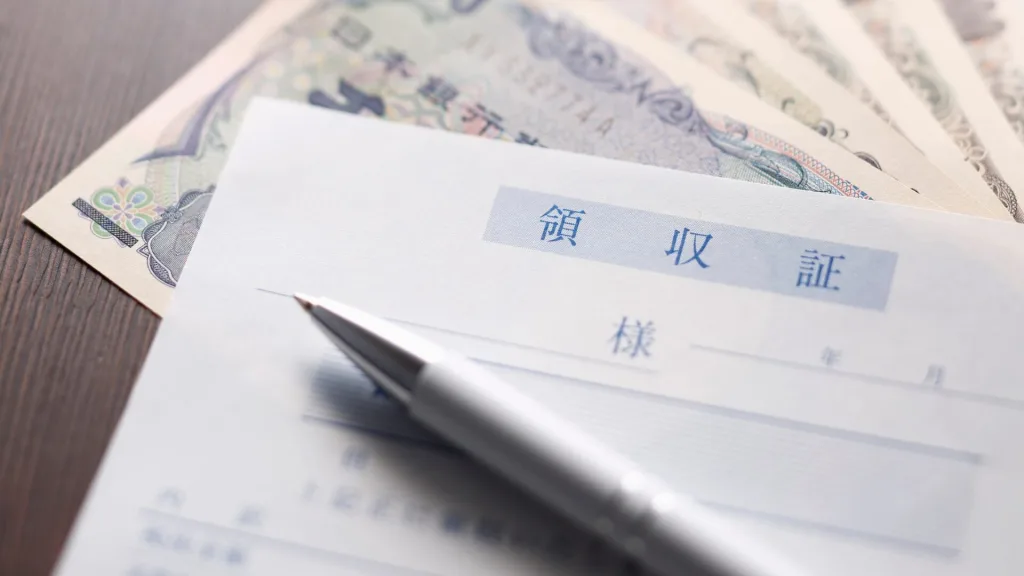

現金以外に同封可能なもの

現金書留では、現金以外にも一部の書類や物品を同封することが可能です。以下のようなものは、現金と一緒に封筒に入れて送ることができます。

- 手紙やメモ

現金と一緒に、ちょっとした手紙やメモを同封することができます。お祝いの言葉や感謝のメッセージを添えることで、より丁寧な印象を与えることができます。 - 受取証や振込依頼書

受取人が受け取ったことを証明する書類や、振込依頼書などの重要書類を同封することができます。 - 領収書や請求書

金銭のやり取りに関連する書類も同封可能です。ただし、現金書留の補償対象となるのは「現金」のみであり、書類の紛失や破損には補償が適用されないため注意が必要です。

現金書留は「現金を安全に送る」ためのサービスであるため、現金以外のものはあくまで補助的な扱いになります。特に貴重品や重要な書類を同封する場合は、別の方法を検討したほうが安全なケースもあります。

送れないものや制限事項

現金書留では送ることが禁止されているものや、制限があるものがいくつかあります。これらを封入してしまうと、紛失や破損時に補償が受けられない可能性があるため注意が必要です。

① 貴金属類や宝石

現金書留は「現金」に限定されたサービスであり、貴金属や宝石類は対象外となります。これらは一般書留やセキュリティゆうパックを利用する必要があります。

② クレジットカードやキャッシュカード

カード類は現金ではないため、現金書留には含めることができません。カード類を送る場合は、簡易書留や一般書留を利用します。

③ 商品券・ギフト券

商品券やギフト券は「現金」とみなされず、現金書留では送れません。これらを送る場合は、一般書留や簡易書留を利用します。

④ 高額な物品や有価証券

高額な物品や株券・債券などの有価証券も現金書留では送付できません。これらを送る場合は、一般書留や簡易書留を利用します。

⑤ 飲食品や危険物

飲食品や火薬、毒物、引火性のあるものなどは郵便そのものが禁止されています。これらは現金書留以前の問題として、郵便局で取り扱ってもらえません。

現金書留は「現金」を送るために特化したサービスであり、それ以外のものを送る場合は別の郵便サービスを選ぶ必要があります。

現金書留の補償内容とトラブル対応

現金書留は万が一の紛失や破損に備えて、損害を補償する仕組みが用意されています。通常の郵便物では補償がないケースでも、現金書留なら安心して送ることができます。ただし、補償の範囲や条件があるため、あらかじめ理解しておくことが重要です。

補償金額の範囲と上限

現金書留の補償額は、損害要償額(補償額)をいくらに設定するかによって異なります。

- 基本補償額:1万円までは書留料(480円)に含まれており、追加料金は不要

- 追加補償額:1万円を超える場合、5,000円ごとに11円の追加料金が発生

- 最大補償額:損害要償額の上限は50万円

たとえば、20,000円を送る場合は以下のような計算になります。

- 基本料金(110円)+書留料(480円)+追加料金(11円 × 2)= 612円

補償額は最大50万円まで設定できますが、高額な現金を送る場合は手続きに時間がかかることがあるため、余裕を持って窓口に行くとよいでしょう。

紛失・破損時の補償対応

現金書留が万が一紛失や破損した場合は、日本郵便が設定した損害要償額を限度として実損額が補償されます。

補償を受けるためには、**引受証明書(控え)**が必要となるため、受け取ったら必ず保管しておきましょう。また、補償請求には一定の期間があるため、異常があれば速やかに郵便局に連絡することが重要です。

まとめ

現金書留は、現金を安全に送れる便利なサービスです。基本料金と損害要償額を理解し、適切に利用すればトラブルなく現金を届けることができます。特に、現金以外にも手紙などを同封できる点や、手渡しでの確実な配達、万が一の補償が付いている点が大きな魅力です。郵便局窓口での手続きも簡単なので、ぜひ活用してみてください。