添え状や礼状・封筒の正しい書き方とマナー完全ガイド

ビジネスや冠婚葬祭、日常のちょっとしたお礼まで──。日本には、言葉だけでは伝えきれない「気持ち」を文字と形で表す文化があります。その象徴ともいえるのが、添え状や礼状、そしてそれらを包む封筒のマナーです。

「きちんとした印象を与えたい」「失礼のない形で感謝を伝えたい」と思っても、いざ書こうとすると、「表書きは?」「封筒は縦書き?横書き?」と迷ってしまう人も多いはず。

本記事では、添え状や礼状の基本的な役割から、封筒の選び方、正しい書き方のルール、さらにはシーン別の例文や金銭を包む際のマナーまで、初心者でも安心して実践できるよう丁寧に解説します。

まず押さえたい!添え状・礼状とは?

ビジネスや冠婚葬祭の場で相手に敬意や感謝の気持ちを伝える手段として、「添え状」や「礼状」は欠かせない存在です。形式的な文書でありながら、そこには送り手の誠意や人柄がにじみ出るもの。正しいマナーを知っておくことで、相手に好印象を与えることができます。

添え状・礼状の違いとは?

添え状とは、送付物と一緒に同封し、内容や目的を補足するための文章です。例えば、履歴書や資料を郵送する際、「このたびは貴重なお時間をいただきありがとうございました」といった文を添えるものです。

一方、礼状は何らかの行為に対する感謝の気持ちを伝える正式な手紙です。物品の受領やおもてなしを受けた場合などに、気持ちを込めて送るものです。

添え状・礼状が必要なシーン一覧

添え状は、就職活動や業務上の書類送付時などに用いられます。礼状は、面接後、会食後、結婚祝いや香典をいただいた後など、感謝を伝えたいあらゆるシーンで使用されます。また、ビジネスの初対面後や取引成立後にも、感謝の意を示すために送られることが多くあります。

封筒の選び方と基本マナー

封筒は単なる容れ物ではなく、文書の第一印象を決める「顔」のような存在です。適切な種類を選び、書き方のマナーを守ることで、文章の印象も格段に良くなります。

用途別(ビジネス・冠婚葬祭)の選び方

封筒は、送る場面や相手の立場によって選び方を変える必要があります。特に「ビジネス」と「冠婚葬祭」では、求められるマナーが異なります。

ビジネスシーン

ビジネスシーンでは、清潔感と信頼感が求められるため、白無地の洋封筒が基本です。サイズはA4用紙が三つ折りで入る長形3号や長形4号がよく使われます。社名入り封筒を使う企業もありますが、個人として送る場合は無地がよりフォーマルで好印象です。また、封筒の中が透けないよう「内側がグレー印刷」されているタイプや、透け防止加工が施された封筒を選ぶと、機密性や配慮が感じられて信頼を得やすくなります。

冠婚葬祭

冠婚葬祭では、その場の「格」と「感情」を汲み取った選択が重要です。結婚式の場合は、晴れやかな場にふさわしい上質な白い和封筒や光沢のある紙を使用します。文字は縦書きが基本で、金文字で「御礼」と記載するなど、華やかさと格式の両立が求められます。葬儀の際は、一転して控えめなデザインが望ましく、薄いグレーや落ち着いた白の無地和封筒を選びます。「志」や「御霊前」といった表書きは黒インクまたは薄墨を用い、心を込めた表現を心がけます。

シーンごとの封筒選びは、送り手の「わきまえ」と「誠意」を形にする行為でもあるのです。

封筒の種類(和封筒・洋封筒)の使い分け

封筒には大きく分けて「和封筒」と「洋封筒」の2種類があります。それぞれに特性と適した場面があり、適切に使い分けることで相手に対する印象が大きく変わります。

和封筒

和封筒は縦長で、文字を縦書きするのが基本です。見た目からして格式高く、和の伝統美を感じさせるため、冠婚葬祭や公式な礼状、儀礼的な書面などに用いられます。紙質も上質な和紙や奉書紙などが使われることが多く、落ち着いた白無地のものが主流です。手書きの毛筆文字との相性が良いため、気持ちを込めた丁寧な印象を相手に与えることができます。

洋封筒

一方で洋封筒は横長で、文字は横書きが前提となっています。ビジネスの現場ではこちらが主流で、履歴書、添え状、ビジネスレターなど、効率性や実用性が重視される場面に適しています。封の部分がフラップ式(アメリカンフラップやスラッシュカット)になっているものが多く、機械封入にも対応しやすいため、多くの企業が使用しています。最近ではフォーマルな礼状でも、洋封筒に丁寧に横書きするスタイルが浸透しつつあります。

用途に応じた封筒の種類の選定は、文書の内容だけでなく、送る人のセンスや気遣いまで伝える重要なポイントです。

色・素材・サイズの注意点

封筒の「色・素材・サイズ」も、マナーを守る上で見逃せない大切な要素です。

色

色に関しては、白が最も無難で汎用性が高く、どんな場面でも失礼がありません。ビジネスや公的な文書、正式な礼状には白一択といっても過言ではありません。ただし、親しい間柄でのちょっとした礼状やお礼には、淡いクリーム色やベージュなど、柔らかな印象を与える色味も選択肢になります。

素材

素材は、相手に直接手渡しする機会が多い場合や、手紙そのものに気持ちを込めたい場合には、上質紙や和紙など、手触りにもこだわった素材を選ぶと良いでしょう。ペラペラの紙では軽薄な印象を与えかねません。やや厚手でしっかりとした紙を使うことで、封筒を開けた瞬間から「丁寧さ」が伝わります。

サイズ

サイズについては、中に入れる便箋や文書に合った封筒を選ぶことが基本です。便箋を三つ折りにしてぴったり入る長形4号や、折らずに入れたい場合は角形2号などがよく使用されます。重要なのは、封筒の中で用紙が遊ばないこと、折り目が崩れないことです。見た目の整い方が、文書の信頼性や丁寧さに直結します。

封筒は、開封前から相手の印象を左右する大切なアイテムです。色・素材・サイズのすべてにおいて、相手への敬意を持って選びましょう。

封筒の書き方の基本ルール

封筒の表面には、送り先の情報を正確に、美しく記載します。用途によっては「御礼」や「謝礼」などの表書きを加えることもあります。

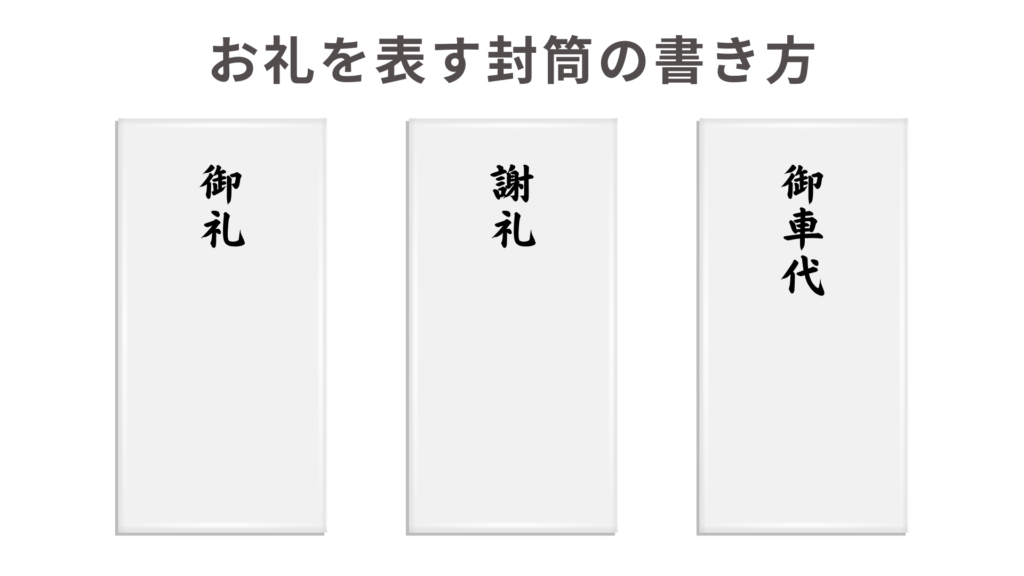

表書きの正しい記載方法(御礼・謝礼 など)

表書き

表書きは、封筒の中に入っている内容や目的を一目で伝えるための重要な要素です。たとえば、お金を包む場合は「御礼」「謝礼」「御車代」などの言葉を、封筒の中央やや上に大きめに記載します。この位置が基本とされており、文字のバランスや位置にも配慮が必要です。

使用するペンについて

使用する筆記具は、毛筆や筆ペンが基本です。ボールペンやサインペンなどのカジュアルな筆記具は避けるべきです。特にフォーマルな場面では、手書きの文字そのものが「心遣い」を示す手段となるため、落ち着いた字体で丁寧に書くことが大切です。どうしても手書きが難しい場合は、印刷でも構いませんが、手書き風のフォントや上品なレイアウトを選ぶことでフォーマルな印象を保つようにしましょう。

表書き一覧と意味

【1】お金を包むときの表書き

感謝の気持ちを表す場合

- 御礼(おれい):最も一般的。どのようなお礼にも使える万能表記。

- 謝礼(しゃれい):謝意を込めた金品に使用。講演や出演への謝礼などで使われる。

- 心付け(こころづけ):直接的に「お金」とは書かず、気持ちを示す柔らかい表現。

- 寸志(すんし):目上の人に対しては使わない。部下や目下に贈るときの表現。

- 志(こころざし):法事などでのお礼や供物のお返しに使われる。

冠婚葬祭関連

- 御車代(おくるまだい):結婚式や葬儀で移動費を渡す際に。

- 御祝儀(ごしゅうぎ):結婚式や昇進祝いなどのお祝い金に。

- 御香典(ごこうでん):葬儀の際に香典を包むとき。

- 御霊前(ごれいぜん):仏式の葬儀に使う。

- 御仏前(ごぶつぜん):四十九日以降の法要に使用。

- 御玉串料(おたまぐしりょう):神式の葬儀や法要に。

- 御榊料(おさかきりょう):神前に供えるための金品。

- 御祝い(おいわい):結婚・出産・入学・昇進など一般的なお祝いに。

- 御結婚御祝(ごけっこんおいわい):結婚祝い専用。

- 御出産御祝(ごしゅっさんおいわい):出産祝いに。

- 御入学御祝(ごにゅうがくおいわい):入学祝いに。

- 御就職御祝(ごしゅうしょくおいわい):就職祝いに。

【2】物品の贈答や贈呈時の表書き

- 粗品(そしな):あまり高価ではない手土産や記念品などに。謙遜の意味。

- 記念品(きねんひん):式典やイベントの贈呈品など。

- 賞品(しょうひん):コンテストや大会の景品に。

- 景品(けいひん):抽選やイベントで配るものに。

- 贈呈品(ぞうていひん):フォーマルな場での公式贈答に。

【3】ビジネスや季節の挨拶として

- 御年賀(おんねんが):年始の挨拶で品物やお金を贈る際。

- 御中元(おちゅうげん):夏の時期の贈答。

- 御歳暮(おせいぼ):年末の感謝の贈り物。

- 御挨拶(ごあいさつ):異動や転勤時の手土産などに。

【4】使い分けの注意

- 仏事では薄墨を使用する(特に御霊前や志)。

- 「御祝」と「御祝い」はどちらも使えるが、より丁寧にするなら「御祝儀」などに具体化すると好ましい。

- 表書きに迷ったときは「御礼」が最も汎用的で無難。

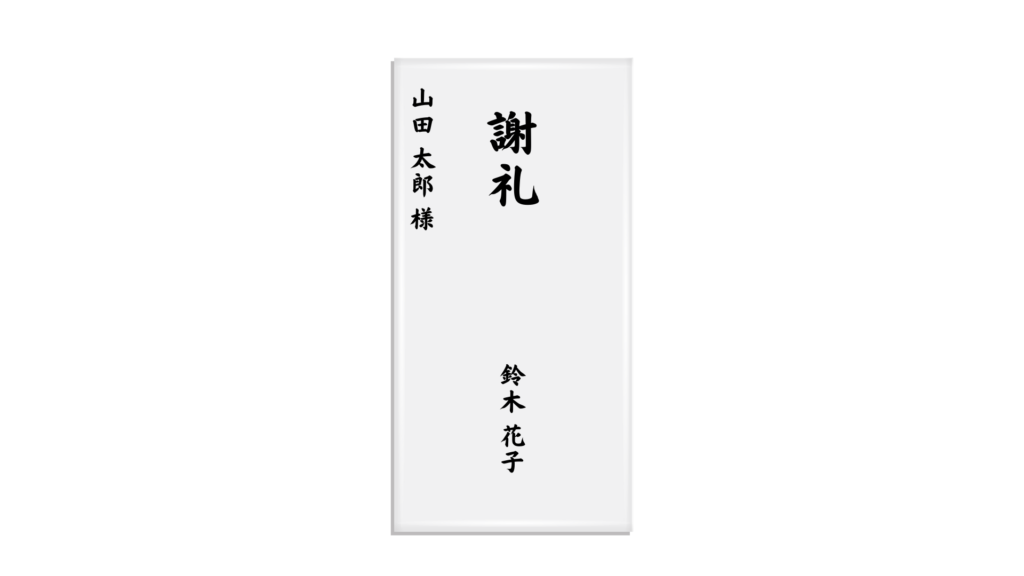

宛名の書き方(個人・会社・部署)

封筒の宛名は、敬意と丁寧さが問われる部分です。基本的に、個人名には「様」、会社や団体名には「御中」を使用します。

宛名の書き方としては、個人宛の場合は「○○ 太郎 様」、企業宛で特定部署に送る場合は「○○株式会社 営業部 御中」となります。個人名と部署名を併記する場合は、「○○株式会社 営業部 ○○様」とし、「御中」と「様」を同時に使用することは避けなければなりません。これは、敬称の二重使用としてマナー違反とされるためです。

また、会社名や部署名は略さず正式名称を使用し、敬称との間には適度な空白を設けて、読みやすく整えることも大切です。封筒全体のバランスを考慮しながら、中央揃えを意識して書くと美しく見えます。

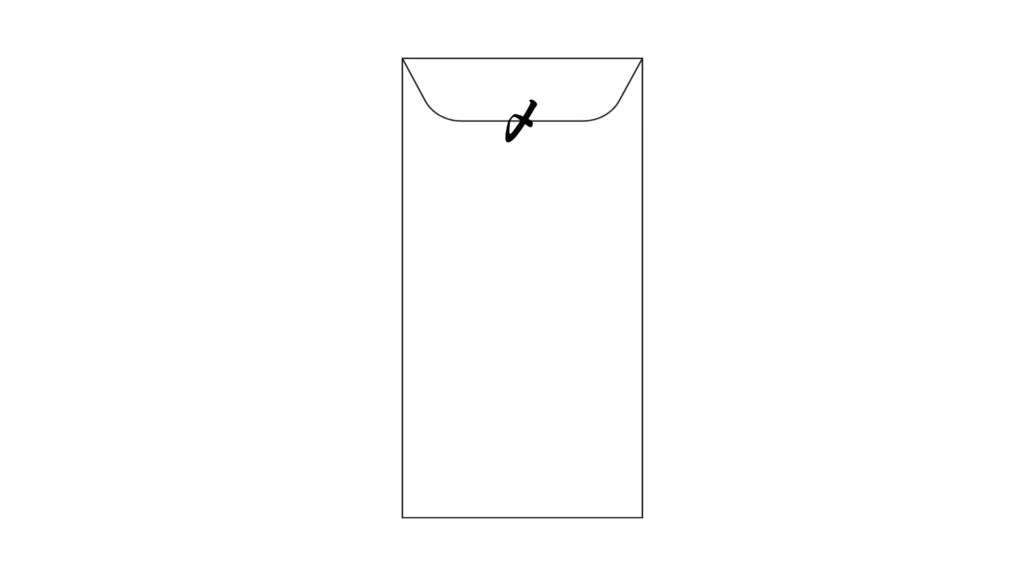

裏面の書き方(封字)

封筒の裏面にも、しっかりとマナーが存在します。

封を閉じた部分には、「封」や「〆」などの封字を書き入れるのが正式な作法です。これは古くから伝わる日本の礼法で、「この封筒は確かに封がされている」「中身を丁寧に包んだ」という証となるものです。たとえテープや糊でしっかりと封をしていても、この封字があることで、形式的にも美しさが加わり、より丁寧な印象を与えます。

また、封字の位置にも注意が必要です。封筒の裏面中央、封の真ん中に「封」や「〆」をバランスよく配置し、乱雑にならないよう整えることが求められます。

添え状・礼状の書き方ガイド

文面の印象も、受け取る相手にとって非常に重要です。心を込めつつ、過不足のない文面が理想です。

書き出しのマナーと文章構成

頭語

礼状や添え状を書く際の冒頭は、「拝啓」「謹啓」などの頭語から始まります。これらは格式のある文書であることを示すためのもので、手紙にふさわしい敬意を示します。ビジネスシーンでは「拝啓」が一般的ですが、より丁寧な表現を求められる場面では「謹啓」が使われます。

時候の挨拶

頭語の次に来るのは時候の挨拶です。「春暖の候」「新緑の候」「残暑の折」など、季節感を取り入れた挨拶文を1行程度添えることで、文面に柔らかさと礼儀正しさが生まれます。

本文

続く本文では、本題に入って感謝の気持ちや用件を丁寧に記します。「このたびはお心遣いを賜り、誠にありがとうございました」や「貴重なお時間を頂戴し、深く感謝申し上げます」など、相手への思いを的確に、かつ丁寧な敬語を用いて表現します。

文章の最後には、「今後ともよろしくお願い申し上げます」や「ご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます」といった、相手の繁栄や健康を祈る言葉を添えて締めくくるのがマナーです。そして、文末には「敬具」「謹白」などの結語を入れて文章を完結させます。

例文で学ぶ!シーン別の添え状文例

【例文】インターンシップを終えた学生が企業に礼状を送る場合

拝啓

春暖の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。

先日はインターンシップの貴重な機会を賜り、誠にありがとうございました。

実際の業務を体験させていただく中で、業界の理解が深まり、今後の進路選択にも大きな学びを得ることができました。

ご多忙の中、丁寧にご指導いただきましたこと、心より御礼申し上げます。

末筆ながら、貴社のますますのご繁栄と皆様のご健勝をお祈り申し上げます。

敬具

【例文】ビジネス訪問後のお礼状

拝啓

新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

先日はご多忙中にもかかわらず、貴重なお時間をいただきまして誠にありがとうございました。

貴社の事業内容や今後の展望について直接お話を伺うことができ、大変有意義な時間となりました。

今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

略儀ながら書中にて御礼申し上げます。

敬具

【例文】結婚祝いをいただいた後のお礼状

拝啓

秋冷の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

このたびは私どもの結婚に際し、過分なお祝いをいただきまして、誠にありがとうございました。

温かなお心遣いに、心より感謝申し上げます。

今後は夫婦力を合わせて、明るく温かな家庭を築いてまいります。

まずは書中をもちまして御礼申し上げますとともに、今後ともご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

敬具

お金を同封する場合のマナー

金銭を直接封筒に入れて渡す行為は、日本独自の文化的背景とマナーが伴うため、細心の注意が必要です。単に「お金を渡す」という行為以上に、「どのように包んだか」「どんな言葉を添えたか」が相手の印象を大きく左右します。

封筒の中のお札の向きと入れ方

封筒にお札を入れる際には、まず新札を用意するのが基本です。特にお祝い事や正式なお礼では、折れ目のない新札が「失礼がない」「前もって準備していた」ことの証となります。

お札を入れる向きにもマナーがあります。人物の顔が封筒の表側(表書きが書かれている側)に向くように入れるのが正式な方法です。これには、「相手に正面を向けて渡す」=「誠実な姿勢を示す」という意味が込められています。

金額と用途に合った封筒の選び方

金額やシーンに応じて、封筒の種類も変える必要があります。数千円程度のちょっとしたお礼であれば、ポチ袋でも問題ありません。しかし、1万円以上の謝礼や正式な「心付け」の場合は、白無地の封筒や、のし袋を使うのが一般的です。

のし袋には中袋がついていることが多く、その中袋には金額を「金壱萬円也」などと漢数字で記載します。これは単なる見た目の演出ではなく、金額の読み違いや改ざん防止の意味もあります。

「心付け」や「お車代」の封筒の書き方

「心付け」や「お車代」など、用途が明確な場合には、封筒の表にそのままの言葉を記載します。「御礼」「御車代」「心付け」などを、中央に堂々と、丁寧な字で記しましょう。

裏面には必ず差出人の住所と氏名を記載します。たとえ直接手渡しする場合でも、後から誰からのものであるかを明確にするため、記名は欠かせません。小さな封筒で裏に書きづらい場合は、封筒の内側に一筆箋を添えるのもひとつの方法です。

まとめ

添え状や礼状、封筒のマナーは一見すると堅苦しく感じるかもしれませんが、そのひとつひとつの所作には「相手を思いやる心」が込められています。たとえ数行の添え状でも、そこに気遣いと誠意が感じられれば、受け取った相手の心に深く響くものとなります。

また、封筒の種類や書き方を正しく使い分けることは、社会人としての常識や教養を表す重要なポイントです。形式に従いながらも、あなたらしい言葉で丁寧に気持ちを綴ることが、真のマナーといえるでしょう。

今回ご紹介した基本のルールと実践例をもとに、ぜひ次の機会には自信を持って、あなたの気持ちを「かたち」にしてみてください。それが、相手との距離をぐっと縮める、あたたかな第一歩となるはずです。